看见,一次自我发现之旅

2024-11-20 10:00:13 作者: 国发天元管理员 阅读: (96)

::: center

# 看见,一次自我发现之旅

!12 浙江省青田县伯温中学 杨鲁嘉!

:::

“一片树林里分出两条路——而我选择了人迹更少的一条,从此决定了我一生的道路。”这是美国诗人弗罗斯特《未选择的路》中内容,也是我们统编教材七年级的教学内容。每次读到或者教到这首小诗时,我总是会心生感慨。一片树林的两条路,从看见到选择,其实背后还隐藏了一个过程,就是从看不见到看见。

::: center

!!!#cfe2f3 不见 !!!

:::

2015年9月我开始了自己的教师生涯。从14年12月的校签到15年9月正式入职工作,似乎人生的道路已经按部就班摆在那里,等待一个又一个人从中走过。作为新教师,我不懂教师的发展路线,也不理解教科研的价值,更多的是基于学生时代的认知:当老师的总是要把课上好,总是要把成绩带好。但是“好”的标准是什么,自己却又是模糊不清的。那时候的自己更多是跟着,跟着学校里的师傅,跟着学校里的领导,跟着学校里的学生,自己摸索,至于路是否能自现,就不得而知了。

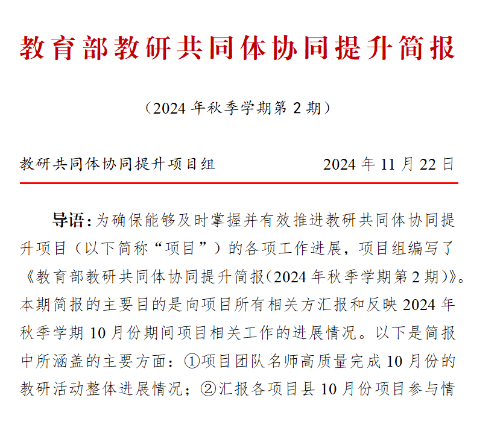

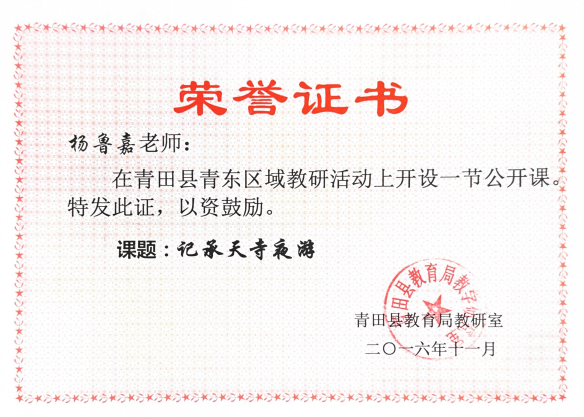

机缘的改变是2016年11月,这是我第一次上县级公开课,虽然是县级,但严格意义上来说是一个片区的区域交流课。课题的内容是苏轼的《记承天夜游》,我已经忘记了课题是给定的还是自己挑选的,也不记得备课时间花了多久,甚至对于具体的教学内容都无法精准回忆。但是很庆幸的是这堂课的口碑还不错,给人留下了印象,也算是我和县教研员王碧峰老师的真正结缘,这样子看下来,似乎自己要走的教师之路已经要浮现了。

::: center

:::

::: center

!12 (教师生涯第一张公开课的证书)!

:::

随后公开课便越上越多,2017年5月我上了一节刘慈欣的《带上她的眼睛》,其中最有趣的环节是尝试用催眠来让学生感知到文中的世界;2018年3月有幸去庆元进行送教,我利用《史记》和《战国策》的交叉,架构了一篇指向到“君、臣、国”三位一体的《邹忌讽齐王纳谏》。2018年5月,在《濠梁之辩》的公开课中尝试用“马哲”解释庄子和惠子二人的思想;2019年11月第一次用情境还原的方式设计了劳伦兹的《动物笑谈》……

公开课是越上越多,对于课的设计和理解似乎也越来越深,但是路却仍然看不见。2019年和2020年,自己一度想要放弃语文老师这个职业,其间自己还去自考了高中历史和高中政治的教师资格证,回想过来,为什么中间一度如此徘徊和迷惘,其本质和入职第一年没有任何区别——究竟要成为一名怎样的语文教师。如果看不见,那最后便只能放弃。

::: center

:::

::: center

!12 (2019年拍摄于毕业院校湖州师范学院)!

:::

2020年9月,我离开青田,似乎以最风光得意的姿态回到了我的家乡温州。2021年2月,我离开温州,在王老师的帮助下回到了青田。其间的故事很多,暂且不表。

::: center

!!!#cfe2f3 看见 !!!

:::

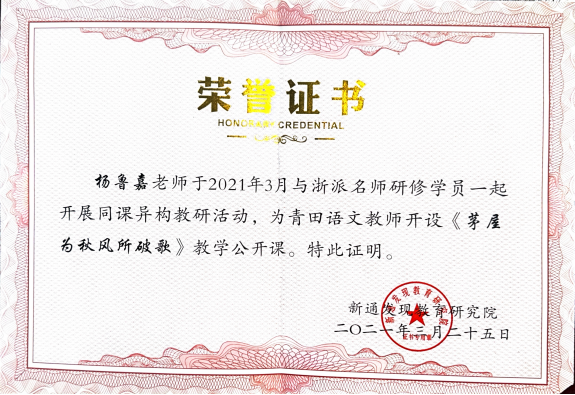

2021年3月我上了一节杜甫《茅屋为秋风所破歌》的公开课。这堂课对我影响很大,第一,它的平台很高,当时浙江省浙派名师活动在我们学校举行,很幸运获得了一个陪同展示的机会,能够和名师一起同台展示,其成长价值意义是巨大的。第二,它是我时隔一年多再一次上公开课,中间那一年多发生了很多事,似乎自己都认为自己已经不会上课了。第三,它是点亮语文教师这条路上的篝火,这节课上完后,对自己有了更加清晰的认知。《茅屋为秋风所破歌》这堂课自己是抓住歌行体和叙事诗两个特质,利用韵脚的变化来进行贯穿设计的。大家对这堂课的认可度还是比较高的,在备课磨课的过程中,我也开始明白,我可能不是一个以文本解读见长的语文老师,但我绝对是一个善于为学生搭建学习支架的语文老师。回顾之前所有的课例设计,虽然当时不明白支架系统是什么,但是自己的课当中都充满各种支架的搭建。

::: center

:::

::: center

!12 (《茅屋为秋风所破歌》公开课证书)!

:::

而后我得到王老师的邀请,有幸加入教研共同体。在2021年9月,我第一次进行异步教研活动。2021年10月,我第一次负责同步教研活动。同步教研当时我要备的课是《从百草园到三味书屋》《再塑生命的人》《〈论语〉十二章》,其中《从百草园到三味书屋》我犯了一个认知固化的错误,我对于文本的解读仍然停留在过去那个以封建礼教评判为核心的理念上。所以我对于寿镜吾的形象认知是负面的,对三味书屋是持批判色彩的。后来在研讨活动中,很多老师为我重新解读,我才意识到“趣”才是这篇文章的核心。寿镜吾先生虽严厉,但又不乏和善的一面,三味书屋虽是传统私塾,但其中的孩子仍会利用有限的条件去发现生活的乐趣。而在《〈论语〉十二章》我用一个制作秋叶书签的微项目活动,它有跨学科的融合,也有项目化的落地,算是早期一种项目化活动的探索。如果有老师真的采取这个教学活动设计,请务必告诉我实施的效果,这个设计,更像是未来教学路径的探索。

2022年5月的同步教研,我有一节争议比较大的课堂设计,是关于《卖油翁》的理解解读。这节课我是从道德价值的角度去审视这篇文本,教研活动探讨的时候很多老师也说像是班会课,似乎丧失了“语文的味道”。我认同老师们的观点,但我还是没有对这个设计做彻底的修改,回想过来,这种执拗倒不是自己的固执己见,而是希望通过教研共同体这个平台,让更多的人去探索思考其价值。这种利用支架进行探索思考的想法,一直是我在这个平台上最大的动力。

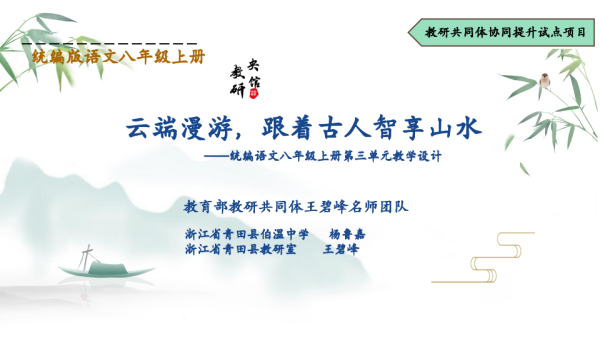

2022年10月,八上第三单元的单元设计可能会是自己这种想法执行最大胆的一次。“云端漫游,跟着古人智享山水”这是这个单元设计主题。我借助信息技术学科和语文的交互,尝试进行一个基于线上旅游的项目化设计。从文本的解说词到互动视频的制作,再到诗歌的讲解,最后落到送给游客的行文伴手礼。现在去回看,确实是天马行空,把自己所理想的项目化教学内容全部呈现在上面。至于实践的操作,似乎已经不在自己的考虑之中,自己只需要不停地按照理想学情搭设支架就可以。这个设计确实给线下的老师带来了很多操作上难度,这里向各位老师说声抱歉。

::: center

:::

::: center

!12 (2022年,八上第三单元同步教研设计)!

:::

2023年的八下“经典常谈,常谈经典”和九下“人生三书”都是单元整合的教学设计,一个用名著支架来串联,一个用写作支架来串联。不过现在反思来看,这两个课例都整合得不够彻底,它缺乏了知识结构化的理解,属于整合的一种摸索阶段,如果有机会的话,希望能够将这两个课例调整得更加完善以呈现给各位老师。

我很幸运参与了教研共同体三年共六个单元的设计,除了九上的时候自己在准备市里的优质课评比没有进行主动设计,但其他的五个单元都有自己理念的设计基调,即利用支架系统为学生搭建一条更好的学习路径。这种思维的训练,让我在市优质课评比中,借助“俄罗斯方块”的游戏支架来解构写作,最终获得了一等奖第一名的成绩。而在2024年的浙江省教学活动评审中,我所使用的课内外助读支架一共有11处,其中有些是为了情境的创设,有些是为了难点的解决,有些有跨学科理念的融合,有些有微项目活动的痕迹。它们看似很多,却完美融入了《富贵不能淫》这一课中,成为学生课堂理解和课堂生成最好的助力。也是这节课能够得到一等奖的重要原因。

::: center

:::

::: center

!12 (2024年11月于衢州江山参加省教学评审活动,所上内容为《富贵不能淫》)!

:::

::: center

!!!#cfe2f3 选择 !!!

:::

我不清楚我所选择的这条路是人迹罕至的小路,还是人声鼎沸的大道。但我越来越能清晰地看到走在这条路上的自己,清楚自己的现状,理解自己的追求——即成为一个相对优秀的语文老师。“相对优秀”是我自己给自己选择的评价标准,它不一定全面,但是一定有特点。它或者是对文本解读有着深厚的功力,或者是对学生学情有着精准的把握,或者像我现在一样,在对于支架教学的探索上有着浓厚的兴趣……无论是哪一面,它都是源自“语文”二字,是被语言文字天然的美感所吸引,是对语言文字的实践和运用,是将自己的理想志趣寄托在语言文字上。

“一片树林里分出两条路——而我选择了人迹更少的一条,从此决定了我一生的道路。”希望未来我将往事回首,也能坦然地说出这首小诗。